文:克里夫定位研修院

来源:克里夫定位研修院(ID:cliff-school)

近年来,茶饮业迎来风口,近千亿的市场里数不尽的品牌轮番登场参与鏖战。资本的涌入更让茶饮的江湖不得平静。

参战者众,幸存者寡,自成流派者鲜见。

在茶饮业的“琅琊榜”上,赫然在列的桂源铺是许多同行交口称赞和学习的榜样。桂源铺究竟有着怎样的经营秘诀?

月前,克里夫直播间有幸请来了桂源铺的创始人郑志禹先生来和我们分享创立桂源铺这一品牌的成长历程。

直播中,郑志禹先生重点分享了桂源铺在应对竞争中,采取的2次经典侧翼战打法,值得学习。以下是直播精华内容。

我很早就有一个创业的梦想,所以一直有在留意市场的机会。我大学所学的专业是市场营销,毕业之后就进入了一家欧洲乳制品公司,刚好我当年服务的这家公司是现在茶饮行业上游的供应商,因而就看到了一些市场演变的趋势和机会。在华东地区推广港式奶茶,对整个奶茶行业有一定的观察,后面就自己开始投资了一家小店,然后把这个店慢慢品牌化,逐步演变成一个连锁品牌。

现在的茶饮行业跟十年前有一个共同点,就是非常“内卷”,只不过它呈现的形式是完全不一样的。十年前的奶茶几乎可以等同于珍珠奶茶,整个市场都是做台湾奶茶的。从中,我们看到有这样一个品类细分的机会,洞察到了奶茶行业分化的趋势。

桂源铺最早在2011年刚成立的时候,其实是以一个创新者的身份切入这个市场的,打造出了一个当时市场上还不太有的港式奶茶。如果选择做一个同频、同质化的东西就会不太有优势,毕竟当时的格局已经初步定型了。

十年前上海的茶饮市场基本上都是CoCo、一点点、快乐柠檬,都属于已经发展得很好的的大规模型企业。那么,作为一个草根且刚刚开始白手起家的品牌其实是很难切入市场的。

从行业出发,就可以发现整个发展的趋势。在消费升级的背景下,奶茶行业就会开始逐步细分。第一是台湾奶茶,第二就是港式奶茶,还有新中式奶茶、东南亚奶茶、日本抹茶等等新的分类持续出现。而桂源铺选择打造港式奶茶,正是看到了未来的市场发展空间,因为每一种奶茶、每一个产品的背后都有它的原点人群。

港式奶茶事实上已经诞生了很多年,起初由英国人在香港演变,最终传播到茶餐厅,同时过去的渠道一般都是存在于茶餐厅里面的。当时,我们就看到有很多的年轻人们,尤其是85后,从小就看TVB长大,对香港的文化很认同,即使没有去过香港,也能说出很多香港的一些代表性饮食。由此可见,港式奶茶是有一个很大的原点客群的。

在上海这样的城市,想喝一杯港式奶茶很不方便,只能去茶餐厅,去翠华、新旺这种地道的香港茶餐厅才能喝到这种奶茶。那我们最初的创业理念就是把香港茶餐厅的饮品搬到街头去,满足这些原点客群想要喝一杯丝袜奶茶的这种便利性问题,而这也解决了当时的用户需求。

因此,从港式奶茶切入市场,总结起来主要是两点:心智端——港式奶茶存在比台湾奶茶更加优质的认知基础,市场端——港式奶茶只在餐厅,但是没有街边店,存在大的拓展空间。

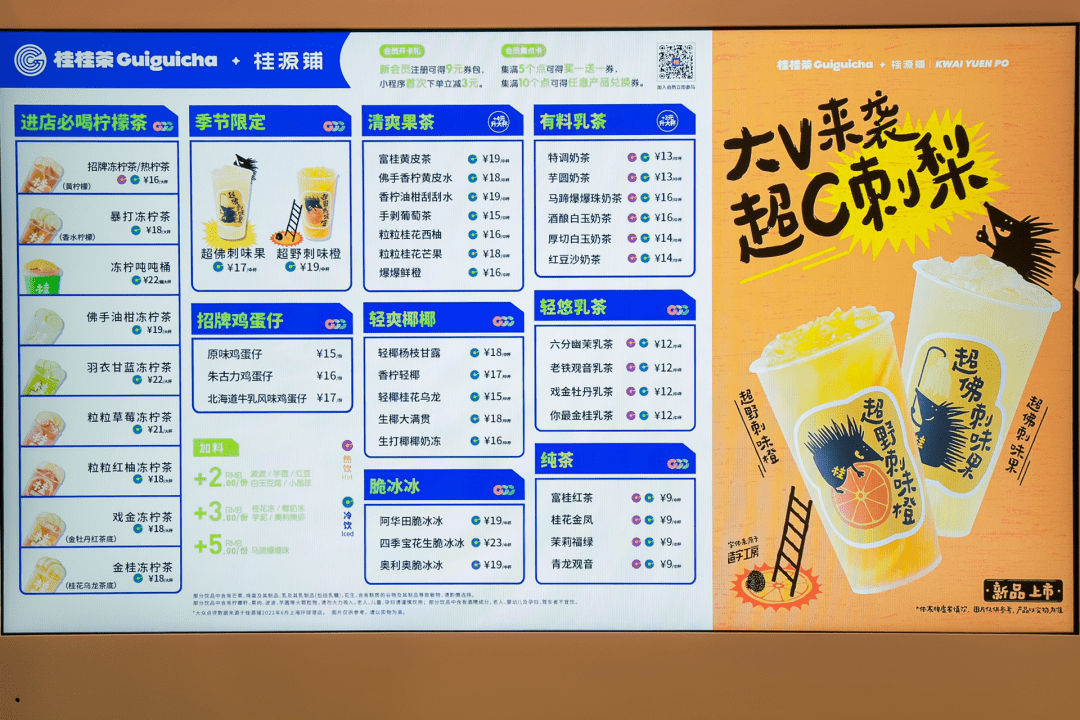

桂源铺旨在打造正宗的港式奶茶连锁店,可以算是在心智当中第一个能够占据到港式奶茶连锁店的品牌。为了能够强化品牌的“正宗”,桂源铺在产品的类别选择上也很细致,主推丝袜奶茶、冻柠茶、鸡蛋仔。

港式奶茶这个品类的核心价值就是特色跟正宗,所以大家都想要在装修上原汁原味地去还原复古的80年代香港风格,而这其实也是一代人的情感记忆。

所有的85后对香港的文化都是有自己的理解和认知的,这些认知大部分来自于TVB或者港剧,所以喜欢把门店装修成比较复古的香港街头风格,甚至会在门店里贴一些古惑仔、张学友、谭咏麟的海报,对情感记忆去做这种心智认知的连接。

因此,必须要抓原点用户——85后人员,毕竟这代人对香港文化的认知已经具备基础。

通过街边店的设计,夯实港式的认知,运用心智资源打造香港的设计风格,例如装饰跑马灯、复古海报等等。接驳港式餐厅的核心产品,在港式餐厅喝奶茶的习惯是基于英式下午茶发展出来的,边吃边喝,有配餐,所以桂源铺的街边店也要区隔于台湾奶茶的产品消费场景,而核心产品则有奶茶和鸡蛋仔。这也跟当时选择的品类有很大的关联,鸡蛋仔差不多是桂源铺这个品牌创立的第三年左右开始加进来的。

为什么会加鸡蛋仔呢?今天再回头去想,其实是一个无奈的选择。因为当年我们想去标榜品牌的正宗和特色,那么在战略上我们就要有所选择,有些可以做,有些不可以做。

比如桂源铺到2018年才开始去上珍珠奶茶,就是因为在那之前我们觉得自己是不可以卖珍珠奶茶的,如果提前去卖便会稀释特色、正宗的品类标签,因而我们依然决定要沿着香港的这套产品线去往下继续挖掘。

但是,整个香港的餐饮变化其实是不多的,茶餐厅的饮品单几十年间都是没有太大变化的。在需要高速地迭代创新的现制茶饮场景里面,我们很快就会发现产品有些枯竭,没有太多的新产品可以去上。

这个时候,我们就开始去沿着香港的心智资源去挖掘香港的食品,尝试过很多的产品之后,最终发现只有鸡蛋仔是最适合我们这个渠道的,因为它比较容易标准化,然后设备成本也不高,对工程条件的要求也不高,可以满足相对应的一些需求。

然而,其它一些有香港特色的产品,比如说菠萝包、咖喱鱼蛋,也很香港,但是跟这个渠道就不太契合。就像菠萝包,它需要很重的设备投入,就会提高开店的成本,像有油烟的就需要排烟,那很多的地方,比如商场的中导店,就没有办法去开店。

所以鸡蛋仔在这样的渠道中,能够变成桂源铺里面一个很大的SKU,也是由顾客的心智资源决定的。实际上,我们在选择食品的策略上是非常克制的,按照我们自己的研发能力,其实有很多的产品可以去做,有更多的小吃可以进来。但这么多年以来,我们没有去上过新的产品,而且鸡蛋仔我们始终保持3到4个SKU。

因为我们很担心,当这个食品的占比过高之后,消费者会质疑桂源铺到底是一个饮品品牌还是一个小吃店,所以我们一直保持在 30% 以内的比例,也只上了一个SKU。

另外,还要从竞争对手和自身的目标市场定价格。港式奶茶相比于台湾奶茶,茶也更浓,因此从产品价格上来说可以略高于台湾奶茶,但桂源铺又要与茶餐厅和港式冰室形成区隔,茶餐厅一杯香港奶茶15-25元,街边店价格下调40%,同时杯容量也要做到相应的调整,才能在教育市场阶段收获更多的消费者。

因为场景的不同,我们去做市场定价的时候,就会对标我们同类型的品牌,而且很少有人会拿我们的价格去跟茶餐厅作比较,因为茶餐厅还提供了就餐的环境以及其它的溢价附加价值,更多是一个限制外带的场景。

我们对标当年同级别的台湾奶茶可能还要再高一点,因为港式奶茶一直在顾客心智里面是一个高品质的代表,从用料到早期的制作工艺,包括第一批港式奶茶品牌很强调手工拉茶也是一种现场制作的体验和记忆,所以当中的价值感是高过台湾奶茶的。但是,如果说把它的定价去对标餐厅,那跟渠道就有冲突了。

02

第二场侧翼战:切入清爽赛道,重新定位“清爽解渴倡领者”

行业中涌现出来的喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等,都开始做全品类的奶茶饮品,设备专业,用现制茶替代了“街头时代”的茶末、茶渣,用鲜奶逐渐替代奶粉、奶精,调配中加入了水果、坚果、芝士等多种风味,从行业内部来看,奶茶行业已经从街头时代进入了“新茶饮时代”。

但也是基于各个连锁品牌都推出全品类的产品,也推动了消费者不再从台湾奶茶、港式奶茶的维度去分类奶茶,从消费端来看,奶茶这个品类,从产品作为分类转向了从价格分类,有高端的喜茶、乐乐茶,低端的蜜雪冰城……

因此对于桂源铺来说,是要明确自身未来要占住哪个价格段的市场。其实桂源铺一直都是一个非常稳健的品牌,这跟我自己以及整个团队的价值观有关,我们非常强调理性科学的经营。实际上,今天再回头去复盘还是会发现有很多错误的,但是我们也一直在及时地修正自己。

桂源铺其实已经不是一个新品牌了,到今年年底就开始进入到第十二个年头了,在这个快速迭代的市场已经穿越过两到三个周期了,看过很多的起起落落,经历过很多的风雨。那最早我们是以一个创新者的身份切入这个市场的,代表着一个新的品类。

所以在2018年以前,我们自己的认知、定位以及对行业趋势的预判,就是这个现制饮品市场最终可能会是一个细分下去,然后变成三分天下的局面。最早卡西兰还是最大的份额,后来以桂源铺为代表,诞生了一批港式的产品做品牌,全国也有差不多100个品牌在经营,接近1万家门店,也是一个很大的份额。

到2015年开始,以喜茶为代表,大量的新中式茶饮崛起。当年他们还不叫新茶饮,叫新中式,就是用奶盖的形式把奶和茶分开,这样就可以喝到比较原汁原味的中国茶,而这也是一个创新。当时,他们被称为新中式,然后也有很多年轻人追捧,带来了高速的增长。

所以在2018年以前,我们觉得这个市场的终局有可能会像其他的成熟品类一样,七分变成一个三分天下的局面,台式、港式、新中式。那基于这样的一个认知,起初我们觉得要坚守港式的定位,把品类价值和正宗特色做到极致,最终希望能够成为品类第一,然后再去扩大边界。但是到2018年的时候,我们发现这个判断有一些失误,整个茶饮市场中的演变趋势并不是这样的一个分化路径,即市场并不是按照产品去分类的,顾客的心智也是有所变化的,而市场最终的分类还是要根据价格标签的。

今天,所有的茶饮用户都能够很清晰地感知到,你想去喝一杯奶茶,首先是会想是去喝中高端的、中端的还是低端的,其实按照价格来说,分界线就是20元以上、10元以内和10元到20元之间。

所以在这个价格分类的判断下,我们在2018年就切换了品牌的定位。与此同时,我们对桂源铺的各种配称都做了全面的优化,包括刷新菜单、陆续升级门店的形象,去迎合更年轻的顾客,然后在经营上关掉加盟,开始全面去做直营,以加强渠道的掌控能力,保证可以去做一个战略转型。

同时,这其实也是一个品类成熟的表现,因为现制餐饮行业在技术上并没有太大的壁垒,所以会在产品上越来越同频,都可以提供很全面的服务,所以给顾客的选择多了之后,最终差异就会体现在价格上。

同样的事情也发生在更成熟的快消品里面过,比如大家最早去买矿泉水的时候,可能会去想到底是去买纯净水还是矿物质水,但是今天可能就不太这么区分了,而是会用价格去判断,1块钱是冰露,3块钱是农夫山泉,5块钱是百岁山,8块钱是依云。这个代表市场更加成熟,现制茶饮市场也是因为它的进化迭代速度非常快,所以如今以价格分类就是市场成熟的表现。

一、建立新定位:“清爽解渴倡领者”

整体行业的趋势——现制、鲜制,除了芝士奶茶、奶盖奶茶、水果奶茶,还有古茗、书亦烧仙草等把甜品做成杯装奶茶连锁的,整个行业都在产品升级。

桂源铺要找一条不同于以上所有连锁品牌的新赛道,做高质平价的奶茶饮品。

基于原港式茶饮产品中凸显出来的优势单品“冻柠茶”,进一步上升为品牌的整体战略,做“清爽解渴倡领者”,作为桂源铺的转型战略。

清爽这个灵感并不是突发奇想,在2018年,我们决定去切换品牌的定位,要从顾客、产品以及资源中去找寻新的方向。在之前7年的经营基础上,我们去分析了所有的销售数据,包括在所有平台上沉淀下来的用户评价,然后发现桂源铺当年的三个爆品——丝袜奶茶、冻柠茶和鸡蛋仔,并且在冻柠茶这个产品中最高频出现的一个词就是清爽解渴,有大量的复购和忠诚的顾客,而他们为什么去复购这个产品,就是觉得这个产品特别清爽解渴。

紧接着,我们又去分析一些全行业的评论和评价,再映射到更成熟的快消品市场,就发现清爽解渴是一个非常高频、非常刚需的需求。刚好桂源铺有相关的心智资源,我们很多的忠诚顾客喜欢桂源铺的原因,除了和我们当年正宗、比较香港的特色之外,就是因为冻柠茶这类产品非常清爽解渴。

因此,我们就需要把这个价值给放大,从2018年就开始铺垫,下掉了爆款丝袜奶茶,把冻柠茶这个品牌价值的载体去逐步放大,结合SKU的数量,再持续把其它的产品都慢慢迭代成这种风格。

二、建立配称:调整产品线和门店设计、更改品牌名

●产品线和门店调整

首先是产品,我们其实是做了比较彻底的改革。但因为桂源铺是一个线下品牌,跟大量用户交集的触点是在我们的门店里,所以要去升级其实并不是一件容易的事情。所有消费品品牌真正的敌人不是友商,不是竞对,而是时间,需要跟随着时间的进展不停地去刷新品牌,去满足原点客群的需求。所以2018年决定去做战略转型的时候,我们做了一个完整的三年规划。

那第一步就是去刷新桂源铺的产品,需要通过不停地上新品去改变用户的认知以及吸引新的顾客。这是一个消费品品牌的老化,并不是装修的老化,而是顾客的老化,就是年轻用户不再选择你,而你和忠诚顾客又在一起慢慢变老,这是一个很恐怖的事情。

所以我们从2018年开始就不停地去上新品,去上年轻人喜欢的产品。在清爽的定位引领下,通过一遍一遍地上新品,一共上过100多个新产品,慢慢地让年轻的顾客能够接受我们,能够加入我们,然后完成菜单的转型升级。

核心从港式奶茶转向以冻柠茶为主,同时把开发更多清爽型的奶茶产品,比如近期推出的以脱脂乳替代全脂奶的清爽奶茶系列。产品矩阵调整,鸡蛋仔从原先的两大主推产品之一转为销售附加产品,在传播端弱化。

第二点,就是逐渐做到去港式化,把那些很复古的设计慢慢地去替换掉。今年桂源铺会推出第六版形象,逐步把过去的那种店铺设计风格完全抛开了。

第三点就是在经营上,我们做了一个更彻底的动作,就是关闭加盟,去做直营。直营是一个重资产很强的行为,我们通过开直营店去补整个三年的转型期,去保驾护航。如果在一个弱管理的加盟形态下,你转型成功的概率是比较低的。

●更改品牌名

2018年,我们就确定了我们的品牌会更名。其实最近上海的朋友应该都看到了,我们已经完成了80%的门店更新。

更名带来的顾虑和担心肯定会有,也一定会觉得可惜,但实际上做品牌、做经营是一个科学管理的领域。我们先说为什么会叫桂源铺?其实在创业之初,还是第一个创建品牌,选择这个名字并没有经过太多缜密的科学思考。

桂源铺只是一首诗的名字,我比较喜欢这一首诗,然后这首诗的寓意比较正能量,代表潮流挡不住的一种美好寓意。而且当年做港式奶茶,大家都是去对标85后这类原点客群,从而再去关联到80年代、90年代香港文化的心智连接。

所以当时的港式奶茶品牌都比较喜欢取一个有年代感的名字,一听好像这个品牌已经做过100年一样,而桂源铺这个名字就有这种感觉。所以一开始我们取这个名字,没有经过一些很缜密的思考,就是比较主观地就把这个名字定下来了。这个名字到2018年,其实已经建立了比较强的顾客认知,但是我们经过缜密的思考之后,发现这个名字其实不是那么好。

桂源铺这个名字从传播学来讲,它其实有天然的劣势。

首先,没有跟我们的品类关联起来,那么认知成本就比较高。新顾客第一次看到这个名字,路过的时候很难联想到这是做奶茶的店铺,所以天然的传播成本就比较高。

而且桂源铺还很容易让人产生一个错误的联想,发音同“桂圆”,别人会很容易以为是卖桂圆的铺子,所以教育成本、传播成本、认知成本都非常高,走出上海不易传播,不利于拓展新的区域市场。尤其是遇到新顾客或者新市场时,会担心顾客对这个认知有一些误解。

我们觉得对于一个消费品品牌来说,最重要的事情永远是开拓新顾客,让更多的新顾客更容易接触到你,认识到你。所以更名这个举措是基于未来的。如果说桂源铺不想再开店了,也只想在上海发展,就肯定不会更名了,因为这个名字已经足够了。然而,我们更名就是希望去拥抱未来以及走出上海,去到更多的城市和新市场。

最近一两年,我们看到很多品牌都在推出清爽的概念,大家也都能够意识到这是消费者非常大的一个需求,但是其实每个品牌对它的定位是不一样的。

清爽是我们的战略,但可能只是其它品牌的某一个产品,因为不同的品牌有自己不同的战略定位,都会围绕其去做所有的配称动作,而桂源铺所有的动作都是围绕着清爽的,因为我们对整个市场趋势的预判都是朝清爽这个方向去演变的。

所以一些更高端的品牌和一些做柠檬茶专卖店的品牌,虽然和我们在某些产品上有重合,但是在价值主张上是有非常大的差异,即桂源铺把整个清爽解渴作为品牌战略在推动,而其它品牌只是打造阶段性的清爽产品。

每一个市场对我们来讲都是一个新的挑战,所以我们非常谨慎,在进入市场之前,我们需要看这个市场有没有裂缝让我们进去,我们给用户有没有真正创造出价值。因为在商业上的底层逻辑是挺简单的,你给用户创造价值,用户就会为你买单。你创造出更高的性价比,有更高的效率,就可以有更多的市场份额。所以对桂源铺来讲,进入任何一个新市场,都是从零开始,都会重新去找自身的优势,去逐步建立起品牌的认知,再慢慢地去扩大规模。

对于未来的战略规划还是要分两端,战略更多是给我们确定一个终极的方向,做什么,不做什么,以及怎么去调度有限的资源。因为对于一个企业来说,它的资源是有限的。不管是像我们一样,自己一直用自有资金创业的,还是拿了很多资金的,资源永远都是有限的。所以去到新市场,战略对我们的指引,对未来趋势的预判,抛开一些经营层面必须要做的事情,比如说选址、营运、加盟商管理、市场营销等等,这些都是支持这盘生意运转的最底层因素。

那在战略上,其实我们是通过自己的定位去不断发展的。首先要保证少走弯路,走在正确的方向上。其次是要把资源禀赋给发挥出来,就比如桂源铺改名为“桂桂茶”之后,定位是清爽型茶饮畅饮者,但这其实不仅仅是一个口号,我们都有相对应的配称和认知的。

说的是一个事实,并不是一句广告,是落在每年1000到2000万杯冻柠茶的销售上的,是落在整个菜单非常清爽解渴的顾客认知和顾客评价上的,以及是希望做到区域聚焦,甚至上海第一,再发展到别的市场。桂源铺的门店数、市场占有率、顾客的认知提及率、美誉度,这些都会变成品牌的资源禀赋,去到新市场跟用户做沟通。

同时,这么多年做直营管理沉淀下来的开店的经验,开成功店的经验和开失败店的教训,都会在商业的效率上去保障我们尽可能地少犯错,比别人效率高一点,把握好店铺扩张的节奏。

如今茶饮的格局跟以前也不太一样,其实不太有红利。所以我们如果要走出上海,还是会基于整个后台的效率去做布局,应该会逐步先从江浙沪开始,再去找一些有助于我们品牌发展的机会。

现在在全国范围内其实也没有竞争不激烈的茶饮市场。过去几年,这个行业蓬勃发展,一点是来自于消费升级和品类创新,像喜茶这些优秀的品牌,他们做了很多消费升级的创新,然后升级出一个更高端的市场,让市场变大了,还有一点是来自于渠道的下沉,因为整个中国人均GDP的上升,城镇化的崛起,大量的下沉市场以前是没有开奶茶店的条件的,现在也可以开了。那这两个两端的因素让茶饮行业在过去的五六年间翻了五六倍,但今天其实在乡镇、在一线城市都已经很密集了。

所以现如今一个品牌想去扩大自己的规模,还是要回归到商业的本质,从两头去思考。

一头是顾客价值的创造——到底给顾客创造了什么价值?是创造了一个更好的别人没有的东西,还是创造了一个更高的性价比?

另外一头就是效率——后台的效率,供应链效率,运营的效率是不是比别人更高?最终降低的成本还有回馈率是什么?这样两头去找市场空间。

所以我们觉得桂源铺切换完定位要走出上海,在价值创造端并没有太多的红利,所以我们会更多地从效率端出发,集中资源逐一突破。提高品牌价值,发展到目标客户多的市场,目前来看长三角区域除上海之外的区域是一个大市场,珠三角市场的潜力仍然巨大。

桂源铺整体就是战略一体化设计,一直不停地去打侧翼战,积累自己的优势并且强化这个优势。从外部来看,非常注重为顾客创造价值这个角度,而不是从企业内部自身的产品优势去考虑。

所以战略定位的核心其实是“差异化”,打的是清爽型饮品,从而跟其他的乳茶形成了明显的差异。除此之外,从产品到营销、传播和终端都形成一体化设计,包括更名和一些产品矩阵,基于冻柠茶去占整个销量的20%,然后再把冻柠茶作为核心的产品,而不是唯一聚焦的单品,进一步做整体的产品矩阵的布局。

那从内部来说,其实一直不断地强调效率,通过在上海市场直营模式积累下来的管理模型和高效益运营模式,包括渠道的管理,让桂源铺这个品牌能够更加稳健地可持续发展。总体来说,就是要用户洞察和产品服务两手抓,内外部也都要抓,通过口碑拓市场获客户。

创业是一种科学管理

要用理论去指导实践

我觉得战略上应该是走的最大的一个弯路。总结下来还是认知不够,因为通过现在对这个行业全方位的理解,不管是从品牌上、营销上还是经营管理上,都是在不停沉淀的过程中理解出来的,如果一开始就有了这个理解,那么可能会花五年就可以走完十年走的路。

包括设计上,其实桂源铺早期在设计上一直做得非常不好。这就是因为起初我们只是想开一个店,一开始的目标是开一个店而不是建立一个品牌,所以没有去做完整的VI设计,甚至连标准化都谈不上,更不要去谈它的延展了。

所以到后面边开边改就有很多的版本,这些其实都是很伤用户认知的。还有很多地方需要去优化,包括在商业模式上的转型。我们两次开放加盟,两次关闭加盟,这里面其实都是在不同的时段,基于不同的思考所采取的举措。

但是,我觉得桂源铺有一个很大的优点,就是始终去聚焦这个行业的本质,不管是从经营管理上,还是从品牌定位上,一直很重视去找到真正的价值,是价值观非常明确的一个品牌,所以我们可以很坚决地去改。

就好像2018年桂源铺当时300多家店,在那个年代其实已经算是一个规模品牌了,但是我们当年就很果断地说要把加盟停掉,然后又把我们的加盟店回购了三分之二去确保坚决的转型。那今天来看,桂源铺算是转型成功了,转型成功肯定有标准,从单店模型、人效、坪效、品牌认知,然后整个顾客的年轻化都可以支撑桂源铺转型成功的判断。

那同期做港式奶茶的品牌应该只剩下我们一家了,其它的基本都不太能见得到,所以桂源铺一直是找到事情的本质,去创造出真正的价值,再通过效率去获利,这也是我们创业十几年下来的收获。

坦白地讲,当年桂源铺能够成功有很大的运气成分。虽然是基于洞察,但洞察是没有经过缜密推理的,大多数还只是主观的判断,然后也赶上了一个好时机,慢慢把店开成功,逐步建立一个品牌。

但是今天你如果想继续在茶饮行业建立一个品牌,其实门槛已经很高了,从用户洞察,到品牌塑造,到经营管理,到整个所有的链条,它其实是非常高门槛的一件事情,去开加盟店都不一定能够有很高的成功率,所以要经过非常完整的思考跟判断,创业最终是一种科学管理,要用理论去指导实践。

抛开茶饮行业,对所有的创业来讲,创业的本质就是首先要洞察到市场上还没有被满足或者还没有被满意的需求,其次是做出更好的产品和服务去匹配。

总结来说,创业要从“用户洞察”出发,找到用户的需求,而不是从自己的创意出发。做出好的产品,产品是营销的基础,营销是锦上添花,知行合一,进而做到科学管理。

评论